Zugegeben, es war eine Überraschung, als anfangs Oktober ein Mail von Oppo in meinem Posteingang flatterte: «Bock unseren Hauptsitz in China zu besuchen?» stand darin. «Klar», schrieb ich zurück und finde mich rund anderthalb Monate später in Oppos heiligen Hallen der Technikentwicklung wider.

Okay, ganz so salopp lief das Ganze natürlich nicht ab. Oppo ist immerhin einer der grössten Smartphone-Hersteller der Welt. Rund 40’000 Angestellte arbeiten für das Unternehmen, das in China zu den beliebtesten Smartphone-Brands gehört. Doch auch ausserhalb des Reichs der Mitte gewinnt Oppo seit Jahren an Popularität: Laut dem Branchen-Analysedienst Canalys lag Oppo im 3. Quartal 2023 beim Ranking der grössten Smartphone-Hersteller auf Rang 4 – gemessen an den ausgelieferten Geräten.

Oppo will der Schweiz treu bleiben

Auch in der Schweiz schien Oppo auf gutem Weg zu sein. Nach dem offiziellen Markteintritt 2019 konnte sich der Brand schnell als dritte Grösse hinter Apple und Samsung etablieren. Umso überraschender kam dann im Oktober die Nachricht, Oppos Vertriebspartner würde sich aus wirtschaftlichen Gründen aus der Schweiz zurückziehen. War’s das also bereits mit der Schweiz für den Smartphone-Hersteller?

Das war einer der vielen Fragen, die ich den Oppo-Leuten während meiner Besichtigung gestellt habe. Um die obige Frage gleich zu beantworten: Nein. Zumindest offiziell gibt sich das Unternehmen kämpferisch und sagt, dass man den Schweizer Markt nicht aufgeben möchte. Gleichzeitig gibt man aber auch zu, dass der hiesige Markt (wie auch der gesamte europäische) eine Herausforderung sei. Das liegt vor allem an der Segmentierung. Viele Länder, viele Sprachen, viele Mobilfunkanbieter.

In der Schweiz wird das speziell sichtbar: ein Land, vier Sprachen, drei Mobilfunkanbieter, aber nur rund 8 Millionen Einwohner. Für einen Smartphone-Anbieter bedeutet das grosse Investitionen, um in den Markt einzudringen. Nicht nur muss der Name bekannt gemacht werden, hinter den Kulissen muss vieles erledigt werden, das Geld kostet. Die Software muss für jedes Land, jedes Mobilfunknetz und jede Sprache angepasst werden. Vertriebs- aber auch Service-Wege müssen aufgebaut und unterhalten werden. Und wenn man als neuer Brand in die Läden von Swisscom, Mobilzone und Co. möchte, kostet auch das Geld.

Das alles hat sich Oppo in der Schweiz in den letzten vier Jahren aufgebaut. «Wir wären ja blöd, wenn wir uns jetzt aus Europa zurückziehen würden. Dann wäre die ganze Arbeit für nichts gewesen», sagt mir ein Oppo-Manager im Gespräch über dieses Thema. Das offizielle Statement von Oppo ist das natürlich nicht. Dieses klingt wesentlich sachlicher, besagt am Ende aber das Gleiche: Oppo bekennt sich zur Schweiz.

Ein Blick in das Labor für Mixed Reality

Nun gilt es also einen neuen Vertriebspartner zu finden, damit man die Schweizer Bevölkerung mit neuen Innovationen aus dem Hause Oppo beglücken kann. Diese entstehen unter anderem in Shenzhen, eine Stadt mit rund 13 Millionen Einwohnern. Man kann sie gut und gerne als Silicon Valley Chinas bezeichnen. Rund 70 Prozent der chinesischen Tech-Firmen sind dort angesiedelt, habe ich mir sagen lassen.

Die Stadt ist jung, in der heutigen Form knapp 40 Jahre alt. In den Strassenschluchten schaue ich an verglasten Wolkenkratzern hoch, die in der Nacht zu riesigen LED-Wänden werden. Überall fahren Elektroautos herum. Man erkennt sie an den grünen Nummernschildern. Shenzhen ist das, was für mich am nächsten an eine Hightech-Stadt aus einer nicht allzu fernen Zukunft herankommt. Fast wie «Blade Runner», aber ohne den dystopischen Touch.

Eingebettet in diese Welt aus Moderne liegt das Hauptquartier von Oppo: Ein Wolkenkratzer, der gegen oben spitz zuläuft.

Was Oppo dort alles macht, haben wir nicht erfahren. Sitzen Manager in einem riesigen Zimmer und entscheiden darüber, wie es in Europa weitergeht? Wer weiss. Was dort aber definitiv gemacht wird, ist, an der Zukunft zu forschen. Und diese heisst wenig überraschend: Mixed Reality.

So bin ich dann auch ziemlich aufgeregt, als es heisst, dass ich nun das Forschungslabor für Oppos Mixed-Reality-Brille zu sehen bekomme. Doch zuerst geht es mit etlichen Liften hoch und runter, inklusive umsteigen, bis wir endlich dort angekommen sind, wo wir hin müssen: im 40. Stock. Die Aussicht ist schon einmal atemberaubend:

Der Betrieb in einem so riesigen Wolkenkratzer ist komplex. Dann noch durch die eine oder andere Sicherheitstür und ein paar verwinkelte Gänge entlang und da sind wir: In einem der Entwicklungslabore von Oppos Mixed-Reality-Headset.

Chinesische User ticken anders

Ich weiss nicht, was ich erwartet habe. Am ehesten einen sterilen, aufgeräumten Raum, der an ein Science-Fiction-Setting erinnert. Stattdessen stehe ich in einem Zimmer, das mich stark an meine Zeit an der Hochschule für Design und Kunst erinnert: Überall liegt Zeug herum. Kabel, Monitore, Kartonaufsteller und Gegenstände, die ich nicht genau benennen kann. Unordnung herrscht hier allerdings nicht. Es ist eher ein geordnetes Chaos eines kreativen Geistes, das mir geradezu entgegenschreit: Hier wird getüftelt, was das Zeug hält.

Im Raum befinden sich vier Ingenieur:innen, angeführt von ihrem Chef Yi Xu, der das 150-köpfige Team leitet. In den letzten 18 Monate hatte er mit diesem Oppos Mixed-Reality-Headset entwickelt, das aktuell aber nur für Entwickler:innen erhältlich ist.

Xu hatte lange Zeit in den USA gearbeitet und kennt die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Märkte, was Mixed Reality angeht. So verrät er mir etwa, dass User in China kaum Geld für In-App-Käufe bei Games ausgeben – was es sehr schwierig macht, ein lukratives Ökosystem für eine neue Plattform – in diesem Fall für eine Mixed-Reality-Brille – aufzubauen. Wenn aber niemand für Inhalte bezahlen will, will auch niemand Apps entwickeln. Es ist ein altbekannte Knacknuss, die Xu mit seinem Team lösen muss.

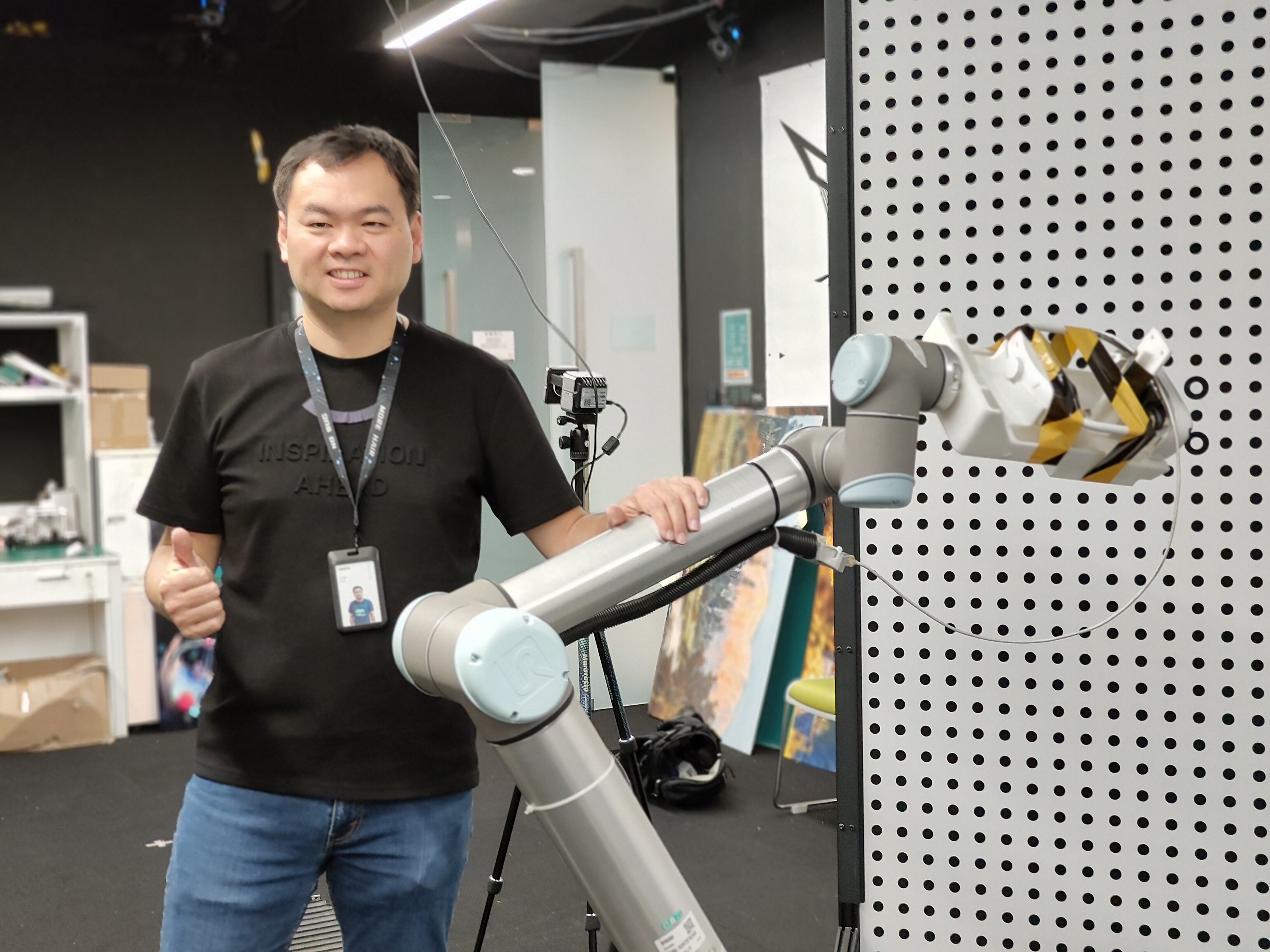

Genauso wichtig ist aber natürlich die technische Seite. Dafür hat das Team unter anderem einen Roboterarm zur Verfügung, auf dem eine Brille sitzt. Dank diesem können sie unter anderem Bewegungsabläufe programmieren, die dann immer exakt gleich ausgeführt werden. So lassen sich später Anpassungen an der Brille auch wirklich mit den vorherigen Ergebnissen vergleichen.

Was mich an der Besichtigung des Labors am meisten überrascht hat, ist wie bodenständig die Entwickler, inklusive Chef, gewirkt haben. Ich hatte viel mehr den Eindruck, mit passionierten Tüftlern zu reden, die es lieben, zu tun, was sie tun und denen es nicht ums Geld geht. Das zeigte sich auch an dem Badge, den das Team trug: Darauf angesprochen, was der Spruch «No Bug More Hair» bedeute, lacht der Entwicklerchef etwas verlegen und erklärt mir: «Wenn du etwas falsch machst oder nicht gelingt, reisst du dir aus Frust die Haare aus. Das wollen wir verhindern, also machen wir kein Fehler.» Sympathisch.

Unter dem Strich war der Besuch im Labor für Mixe Reality sehr spannend. Auch wenn ich als Laie nur wenig wirklich begreifen konnte, hat mich der Blick hinter die Kulissen fasziniert.

Nächster Halt: Serverfarm

Etwas Mühe hatte ich dafür bei der Besichtigung von Oppos Server-Farm. Diese präsentierte sich als top moderner Komplex aus vier riesigen Bauten. Die ganze Anlage ist so neu, dass erst ein Gebäude wirklich in Betrieb war, doch dieses war bereits mit so vielen Servern bestückt, dass es jede Sekunde Daten von Millionen Usern verarbeiten kann.

Das Problem mit Serverfarmen ist, dass diese vor allem eines sind: Laut und sehr warm. Um das letzte zu mindern, gibt es unzählige Ventilatoren in jedem Serverraum, die von der Kontrollzentrale exakt gesteuert werden können. Die Geschwindigkeit kann in rund einem dutzend Abstufungen gedrosselt oder erhöht werden, um genau die Temperatur zu halten, die für einen optimalen Betrieb nötig ist. Das alles ist modernste Technik, wie ich aus den Ausführungen erfahre.

Ich will nicht sagen, dass Serverräume nicht spannend sind, aber es doch ein Thema, dass einem interessieren muss. Es gab dann aber doch noch etwas, dass mich ziemlich beeindruckt hat: Ein Server, der komplett mit Flüssigkeit bedeckt war, um ihn zu kühlen. Das war ziemlich schräg und irgendwie wollte mein Kopf zuerst nicht begreifen, dass das geht. Leider durften wir keine Fotos machen, aber im Wesentlichen war das ein quadratischer Metallcontainer, der etwa 2 x 1 x 1 Meter gross war. Und darin: Ein Computerkonstrukt, das in einer durchsichtigen Flüssigkeit steckte. Was genau das für eine Flüssigkeit war, wollte mir Oppo nicht verraten. Firmengeheimnis. Aber von der Konsistenz kannst du es dir wie dickflüssiges Wasser vorstellen. Schade, aber vermutlich hätte ich es eh nicht verstanden.

Dann geht es endlich zur Smartphone-Produktion

Schliesslich widmeten wir uns dann noch einem Thema, für das Oppo in der Schweiz vor allem bekannt ist: Smartphones. Zuerst ging es in die Fertigung, also dort, wo ein jedes Oppo-Smartphone entsteht, wenn es in die Produktion geht.

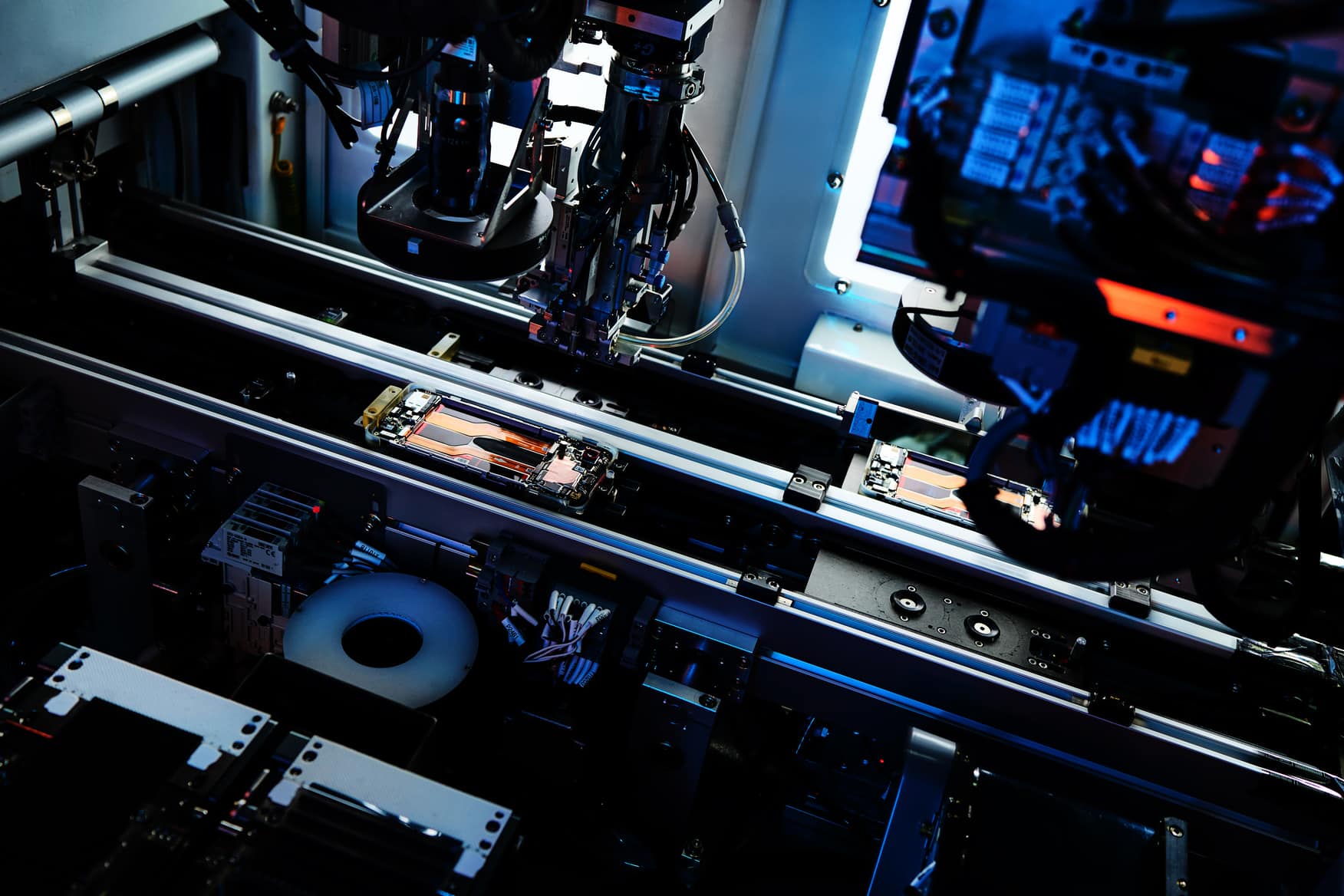

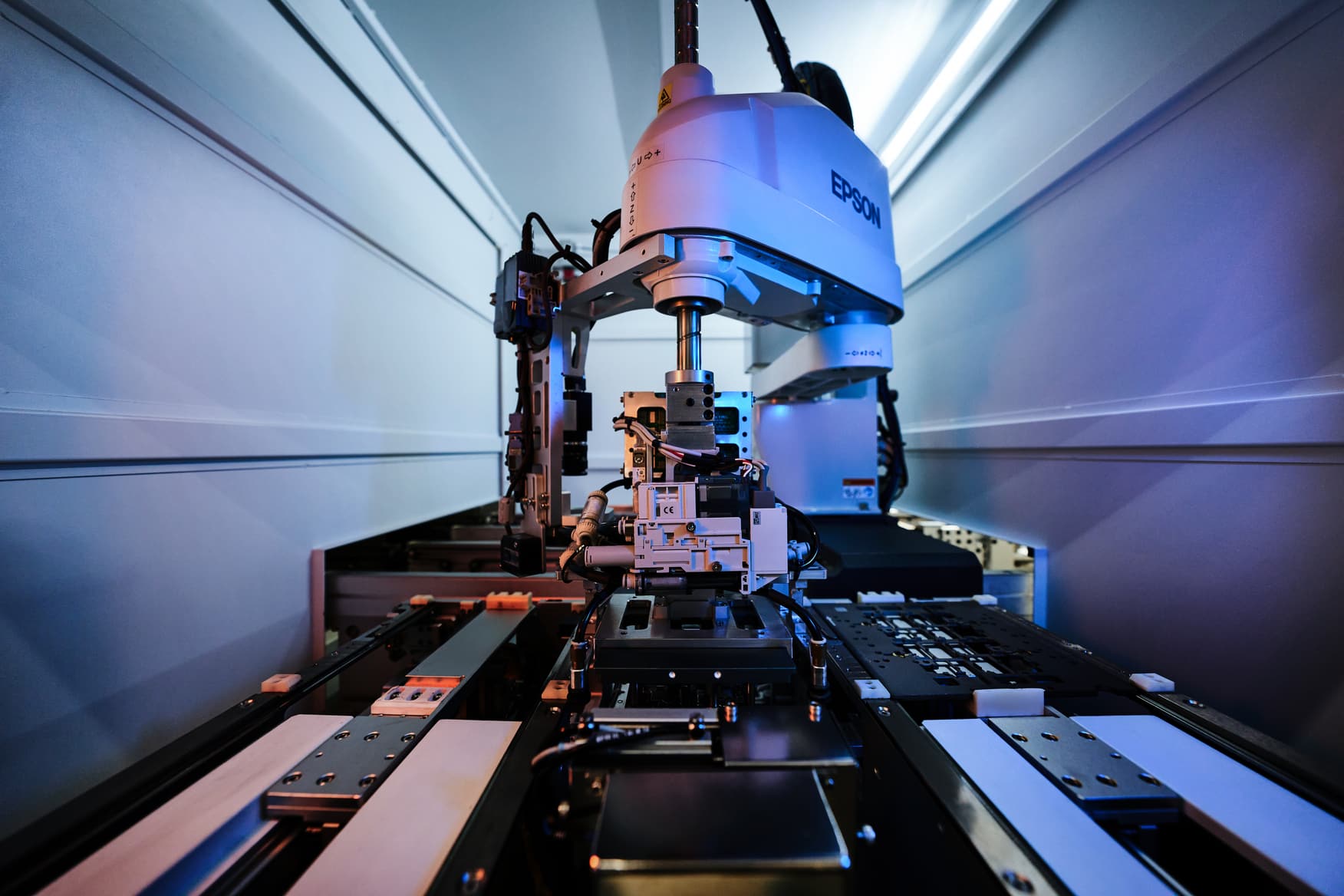

Leider war es nicht so, dass wir einfach neben der Fertigungsstrasse herumlaufen konnten. Zu empfindlich sind die einzelnen Komponenten, die für ein funktionierendes Handy gebraucht werden. Stattdessen durften wir durch riesige Glasscheiben zusehen, wie Leute, in Kitteln und Masken die Produktion betreuten. Oftmals gab es aber auch gar nicht viel zu sehen, weil die einzelnen Teile schlicht in grossen Produktionsmaschinen bearbeitet wurden.

Du kannst dir das ein bisschen wie gigantisch grosse Drucker vorstellen, bei denen man genau sieht, dass etwas vonstattengeht. Was dann aber genau dabei rauskommt, war nur anhand von 3D-Animationen auf Bildschirmen zu sehen.

Trotzdem habe ich dann gegen Schluss, bei der Montage, noch den einen oder anderen Blick auf ein unfertiges Handy werfen können. Da ging dann auch das Rätselraten los, ob man ein Modell nur anhand einer Platine mit Kameramodul erkennen kann. Spätestens beim Packaging, wo die neuen Handys ihre Verpackung erhalten, war es dann doch sehr speziell: Zu sehen, wie die Smartphones, die man bei uns einzeln in den Läden sieht, zu hunderten vom Band laufen, fühlte sich irgendwie surreal an.

Leider war es uns auch da nicht erlaubt, Fotos zu machen, daher kann ich euch nicht näher zeigen, wovon ich rede. Immerhin hat uns Oppo ein paar Pressebilder zur Verfügung gestellt, die euch zumindest einen kleinen Eindruck vermitteln.

Die Smartphone-Folterkammer

Spannender wurde es gleich anschliessend. Da hat uns Oppo nämlich in die Abteilung mitgenommen, wo alle Geräte auf Herz und Nieren getestet werden. In dieser Abteilung malträtiert Oppo seine Handys bis zum Äussersten, um sicherzustellen, dass sie die Alltagsnutzung auch überstehen. In einem Art Terarrium wurde etwa ein Foldable im Sekundentakt mit Wasser bespritzt. Dann wiederum gab es eine Apparatur, die rund ein Dutzend Foldables synchron nonstop auf- und zugeklappt hat. Das hatte schon fast eine hypnotische Wirkung.

Bei meinem Besuch testet Oppo gerade das neue Oppo Find N3, das bei uns in Form des OnePlus Open erschienen ist. Eine Million Mal wird ein Foldable auf- und zugefaltet, eine Zahl, die die Realität bei weitem übertreffen dürfte. Obwohl das eingespannt Find N3 gefühlt im Sekundentakt auf und zugefaltet wird, dauert es rund 90 Tage, bis die Million geknackt ist. Dies zeigt, dass der Faltmechanismus von Falt-Handys definitiv erwachsen geworden ist, was die Stabilität betrifft.

Doch auch klassische Smartphones wurden fleissig auf die Probe gestellt. Unter anderem in einem Falltest, der Stürte aus einem Meter höhe simuliert. Gleich nebenan simulierte eine Art künstliches Gesäss, was passiert, wenn man sich auf ein Handy draufsetzt. Auch hier war es uns leider nicht erlaubt, selbst Fotos zu machen.

Nach der Smartphone-Folterkammer machten wir dann noch schnell einen Abstecher ins NFC-Testlabor. Hier stapeln sich Bezahlterminals aus aller Welt. Per Automation wird dann ein Oppo-Handy über Stunden an ein NFC-Bezahlterminal gehalten, um sicherzugehen, dass der Bezahlvorgang auch wirklich funktioniert. Falls etwas nicht klappt, justieren die Ingenieur:innen die Software.

Ein ganzes «Filmset» für das perfekte Foto

Zu guter letzt ging es dann noch ins Fotolabor und dieses hat mich tatsächlich am meisten Beeindruckt. Hier hatte ich das Gefühl, mich auf einem Filmset zu befinden, denn Oppo hate rund ein dutzend Inneineinrichtungen von Gebäuden nachgebaut. Da gab es ein Diner, ein Fast-Food-Restaurant, einen Nachtclub, ein Wohnzimmer, einen Supermarkt samt Plastikfrüchten und sogar eine Hotellobby mit Marmorverkleidung.

Hätte ich mich dort Fotografieren lassen, kaum jemand hätte gemerkt, dass ich mich auf einem Set befinde, das nur dazu da ist, die Fotosoftware von Oppo-Smartphones zu optimieren. Die Testfotos werden übrigens nicht von Menschen gemacht, sondern von drei Robotern. Diese fahren zwischen den verschiedenen Sets hin- und her und machen an über 500 vordefinierten Testpunkten Aufnahmen.

Es gibt sogar einen Roboter, der mithilfe einer Puppe selbstständig Selfies knipst.

Laut Oppo entstehen so in zwei Stunden rund 500 Fotos mit den jeweils drei Kameras des Flaggschiff-Modells. Würde das ein Mensch machen müssen, würde das rund 2.5 Tage dauern. Anschliessend schauen sich die Ingenieur:innen des Imaging Labors die Resultate an und optimieren die Software. Wie viel Aufwand das ist, zeigt die Anzahl an Mitarbeiter:innen: Über 100 Spezialist:innen arbeiten aktuell in der Imaging-Abteilung von Oppo.

Oppos Vergangenheit in einem Raum

Schliesslich geht es noch in einen Showroom im Hauptquartier von Oppo. Hier huldigt sich das Unternehmen selbst. Jedes Produkt, das Oppo seit seiner Gründung 2004 auf den Markt gebracht hat, ist hier zu sehen. Das war übrigens ein MP3-Player namens Oppo X3. Hier finden sich dann auch einige Produkte, die es nie nach Europa geschafft haben, etwa ein Fernseher oder Over-Ear-Kopfhörer. Letztere erschienen bereits 2015, also noch vor Oppos Expansion nach Europa.

Begeistert haben mich in diesem Showroom aber vor allem die etlichen Prototypen von Falthandys. Oppo stieg ja im Vergleich zu Samsung und Huawei eher spät in den Foldable-Markt ein. Als Begründung hiess es oft, dass man zuerst verschiedene Formfaktoren ausführlich testen wolle, um sich am Ende für den besten zu entscheiden. Ich hielt das immer ein bisschen für eine Hinhaltetaktik, weil man die Entwicklung zu spät angegangen war. Doch was ich da in diesem Showroom sah, zerstreute meinen Verdacht: Tatsächlich gab es da etliche Formfaktoren von Flat-Handys, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte – und die auch ziemlich gewagt anmuteten. Dann wiederum sah ich bekanntes, etwa ein Prototyp, der stark an das Huawei Mate X erinnerte. (Sehr schade, hat es dieser Formfaktor nie in Serie geschafft).

Endlich sehe ich dir Smartphones, die es nie nach Europa geschafft haben

Und ja, auch das Oppo Find N3, das Oppo Find N Flip3 und das Oppo Find X6 Pro waren in diesem Räumlichkeiten zu sehen. Alle drei Handys hatten es nicht mehr nach Europa geschafft. Als ich die Geräte nun erstmals in der Realität unter die Lupe nehmen konnte, war ich von der Haptik wirlich sehr angetan. Vor allem das Oppo Find N3 in roter Kunstlederoptik hatte mich richtig begeistert.

Aber auch das Find X6 Pro lag sehr schön in der Hand und hält optisch auch in der Realität das, was die Renderbilder versprechen. Inzwischen ist vor wenigen Tagen mit dem Find X7 Pro bereits der Nachfolger erschienen und auch dieser sieht auf den Bildern sehr vielversprechend aus.

Nach dieser viertägigen Reise habe ich nicht nur viele neue und spannende Eindrücke gewonnen, sondern betrachte Smartphones generell, aber natürlich vor allem Oppo-Phones mit anderen Augen. Nur schon zu wissen, welcher Aufwand hinter der Kamera eines Handys steckt, verändert den Blickwinkel. Vor allem aber bleibt eines: Die Hoffnung, dass Oppo bald wieder in die Schweiz zurückkehrt.